Première publication : Vacarme n°76, juillet 2016.

Lire sur le site de Vacarme.

Je me sentais plus menacé par ma propriétaire que par les Japonais. Tout le monde attendait que les Japonais arrivent à San Francisco et se mettent à monter et descendre les collines dans les funiculaires, mais croyez-moi, je m’en serais coltiné toute une division pour ne plus avoir ma propriétaire sur le dos.

“Et mon loyer, où qu’il est, eh, clodo ?” qu’elle me criait du haut du palier où se trouvait son appartement. Elle portait toujours une robe de chambre mal fermée dissimulant un corps qui aurait gagné le premier prix au concours du plus beau parpaing.

“L’pays est en guerre et vous payez même pas vot’Bon Dieu de loyer !”

A côté de sa voix, Pearl Harbor faisait le bruit d’une berceuse.

“Demain, je lui mentais.

– Demain, ton cul !” elle me hurlait en retour.

Richard Brautigan, Un Privé à Babylone, chapitre 1.

(Bordeaux, « Nuit des idées », 01h40 du matin. Sur la scène une chaise de jardin, dans l’auditorium une quinzaine de personnes, assises pour la plupart sur les côtés ou dans le fond). « Bonsoir à toutes et tous, merci de votre présence, autant vous le dire tout de suite : je n’ai rien de prêt. J’ai eu tout mon temps – et toute la soirée, au point que les conférenciers précédents ont déjà égrené sur des sujets connexes beaucoup des références que je comptais mobiliser et lorsque l’orateur qui passait juste avant moi sur cette même scène a dit, vers 01h20, « nous avons commencé en retard, nous pouvons déborder un peu« , à l’exaspération de voir reculer cette conférence de clôture s’est mêlée la joie de bénéficier d’un petit répit supplémentaire, mais voilà : je n’ai rien de prêt. Enfin rien, pas exactement, on a toujours des choses, mais il se trouve que les quelques propos que je m’apprête à tenir ne ressemblent en rien à ce que j’avais voulu proposer. J’avais pensé, par exemple, vous parler de cela – des « j’avais voulu », « j’avais pensé », et du plus-que-parfait. Le plus-que-parfait, c’est la procrastination arrachée aux irréels du présent, et mise au pied du mur. On peut à ce propos se demander (je digresse, la digression est expédiente en pareils cas) si l’enthousiasme dont la philosophie fait preuve depuis Henri Bergson à l’égard du futur antérieur, ses éloges de tous les « aura été » lorsqu’ils rejoignent d’un bond le fait accompli, franchissent à pieds joints les obstacles et la frontière de l’imaginable, si toute cette exaltation donc ne vise pas essentiellement à opposer un vigoureux déni au plus-que-parfait, laissant à la littérature le soin de le recueillir comme on glane des bois flottés à marée descendante (ainsi, dans l’incipit d’Un Barrage contre le Pacifique : « Au début, cela leur avait paru une bonne idée, d’acheter ce cheval« ). C’est que le plus-que-parfait ne signale pas tant un écart entre la volonté initiale et les conditions ultérieures de sa réalisation, qu’une flexion intérieure à sa volonté elle-même, et une façon pour celle-ci de se considérer de longue date – depuis toujours, peut-être – comme un lointain souvenir. J’avais pensé vous parler de cela : de la manière dont le retard porte à considérer, avec retard, la résolution initiale dressée comme une silhouette orgueilleuse, efflanquée, parmi ses propres ruines.

J’avais pensé aussi vous parler de cinéma, ou depuis le cinéma. Le cinéma est adéquat à notre affaire : par sa façon évidemment, on me voit venir, de se faire l’index de ce qui a été ; toutefois, moins que cet après-coup ontologique dont beaucoup ont parlé, m’importe ici la dimension strictement optique du retard cinématographique – la persistance rétinienne, somme toute, ce n’est jamais que l’illusion du mouvement née de l’incapacité d’évacuer un à un les photogrammes au fil de leur défilement, de sorte que l’agitation cinématographique naît d’une coagulation, elle-même liée à ce que nous n’arrivons pas à suivre, à enchaîner ou à suffire. Le cinéma, c’est moins la mort au travail ou la vérité vingt-quatre fois par secondes qu’une certaine limite de temps, perpétuellement posée et repoussée, et dont le franchissement malencontreux suscite l’animation de l’image. Il m’avait semblé de ce fait que le cinéma, disons un certain pas tressautant de l’image cinématographique, serait un allié fiable pour essayer de penser ce qui donne le titre à cette intervention : la deadline, dont il me semble qu’elle gouverne aujourd’hui l’essentiel de nos activités intellectuelles (pour ne rien dire de la façon dont s’est réorganisé l’univers de la production matérielle, flux tendus, juste à temps, etc).

J’avais imaginé, par exemple, que nous pourrions partir d’un certain lapin blanc (Walt Disney, Alice in Wonderland, 1951) dont on sait qu’il détale éperdument au son d’une ritournelle, en r’tard, en r’tard, j’ai rendez-vous quequ’part, entraînant Alice dans sa course, puis se révèle le héraut sonnant trompette pour saluer l’arrivée de la Reine Rouge, dans une conversion à vue de la panique en docilité qui signe l’atmosphère globalement paranoïaque dans la version Disney du conte de Carroll. Si le rêve est toujours à la fois le gardien du sommeil et le tenant-lieu des significations et pulsions refoulées, le lapin d’Alice assume pleinement ces deux fonctions – prenant ici sur lui l’agitation qui autorise Alice à continuer de dormir, reconduisant là comme son lieutenant à la figure terrifiante et castratrice qui n’aime rien tant que de couper des têtes. En ce sens, le lapin d’Alice figure exactement le régime psychique auquel la deadline nous soumet, ou auquel nous nous soumettons à travers elle, régime où notre activité n’advient que d’être à la fois entièrement tendue vers un horizon qu’elle s’applique à différer, et entièrement référée à cet horizon même, horizon qui ne nomme rien d’autre que l’instant de la mort. Il faudrait ici imaginer ce que donnerait traduit l’ordinaire de nos conversations si l’on se piquait sérieusement de défendre la francophonie (« c’est quand, la ligne de mort ? », « tu peux me rappeler la ligne de mort ? »). D’autant que des deadlines, il y en a toujours plusieurs : quand on demande un texte pour le quatre, c’est généralement qu’on l’espère pour le vingt-six, ce qu’anticipe sans nul doute l’auteur de la notule qui au mieux prévoit dès le trois d’aménager en ce sens sa journée du vingt-sept ; ainsi cette diffraction des deadlines vient-elle cribler l’existence, mort « multiple et dispersée dans le temps« , non « point absolu et privilégié à partir duquel les temps s’arrêtent pour se renverser » mais « présence fourmillante que l’analyse peut répartir dans le temps et l’espace » (Foucault, Naissance de la clinique – Citer son auteur de chevet est l’un des trucs les plus couramment utilisés en pareil cas, et qui ne trompe personne.).

Le lapin d’Alice figure exactement le régime psychique auquel la deadline nous soumet, ou auquel nous nous soumettons à travers elle.

Ou bien – pour passer en quelque sorte du fait au problème – je serais allé chercher un autre film, Lost in la Mancha (Keith Fulton & Louis Pepe, 2002), chronique des désastres qui frappèrent le tournage du The Man Who Killed Don Quixote de Terry Gilliam, désastres qui à bien y regarder ont profondément partie liée au retard – retard d’un Jean Rochefort un peu trop âgé pour le rôle et qui tombera de cheval, obligation surtout de tourner le plus vite possible parce que Johnny Depp et Vanessa Paradis ont accepté par amitié de ménager pour le tournage un minuscule trou dans leur agenda hollywoodien et qu’au fond tout part de là, de cette presse, des rapports de vitesse qu’elle introduit dans le tournage (lenteur exaspérante des mises en place, orage subit et coulées de boue, stridence des avions de chasse survolant un décor malencontreusement situé à proximité d’une zone militaire). Et l’on ne peut alors s’empêcher de songer qu’il y a, dans la catastrophe causée par ces précipitations, en tous les sens du terme, une extraordinaire congruence avec le sujet tant Don Quichotte est avec le lapin blanc l’autre héros de la deadline : l’un détalant vers l’horizon fatal de la décapitation et du réveil, l’autre devenant chevalier comme on aurait l’esprit de l’escalier, et chevauchant d’avoir franchi une ligne d’obsolescence ; l’un et l’autre faisant surgir démons et merveilles, chapeliers et géants au fil d’une péremption qu’ils conjurent chacun à leur manière ; l’un cousu dans la doublure de l’autre comme pour blasonner la merveilleuse réversibilité de cette locution française qui, en un sens, dit tout et sur laquelle il nous faudra revenir : courir après.

J’avais pensé ici m’attarder sur la façon dont Pierre Bourdieu et Michel Foucault, chacun dans leur registre, font du Quichotte la pierre de touche de quelques-unes de leurs notions cardinales, quitte à nommer celles-ci dans des langues elles-mêmes depuis longtemps trépassées, habitus, hysteresis, epistémè, mais il est clair qu’on n’a pas le temps. Avons-nous toutefois avancé d’un pas ? En matière de deadlines, convoquer Don Quichotte nous reconduit à un carrefour : car la question de savoir de quelle manière le chevalier à la triste figure est habité par le retard admet plusieurs réponses, d’inégales profondeurs. La tragédie, ou le burlesque (nouvelle digression : penser le retard, c’est s’installer dans cette zone indécise où l’on ne saurait distinguer le comique du drame, ni la manière dont Roméo et Juliette se manquent d’un cheveu de la façon dont les Dupont-Dupond tombent d’un quai de gare), la tragi-comédie donc vient-elle de ce que les avions volent trop vite, ou de ce que le personnage se hâte trop lentement ? Manière de reconnaître que le rapport à la deadline nous invite à nous situer, tantôt dans une critique sociale du temps, et tantôt dans une anthropologie morale un peu intemporelle.

Critique sociale du temps : dans son grand livre Accélération (La Découverte, 2010), Hartmut Rosa en propose une version rigoureuse. S’y démontre d’une part en quel sens l’accélération, loin de relever du sentiment simplement subjectif, constitue l’une des dimensions mesurables de la modernité, d’autre part de quelle façon cette accélération constitutive de la globalisation a pour revers inévitable (voire intentionnel) une série de désynchronisations : « l’impossibilité de soumettre les sous-systèmes sociaux à une accélération égale implique le risque d’une désynchronisation et compromet le couplage de leurs structures temporelles, donc leur couplage tout court » (p.369). Rosa détaille longuement ce décalage, dont il note qu’il affecte à la fois la délibération politique, l’intégration sociale et culturelle (du fait de la difficulté à trouver le temps nécessaire à une transmission adéquate entre générations), les capacités enfin de reproduction et de régénération de l’environnement naturel. Il souligne au passage, entre deux métaphores proprement cinématographiques (le « train sans frein dévastant tout sur son passage« , le « char de Jagannah déchaîné« , p.273), combien ce décalage vient paradoxalement rendre le politique incapable de suivre par les efforts même qu’il exige pour rattraper le mouvement : « la politique démocratique et délibérative tend même, dans la société de l’accélération, et justement en raison de la forte dynamique sociale, à ralentir ses processus de formation de la volonté et de la prise de décision » – que la sommation d’aller vite nous laisse encalminés et bègues, Trafic de Jacques Tati (1971) en fournissait déjà la leçon, puisque les tribulations du véhicule révolutionnaire et innovant (un camping-car designé par Monsieur Hulot) tardant à rejoindre la foire-exposition automobile d’Amsterdam et pris dans les encombrements, trouvait son contrepoint dans les catastrophes suscitées par les initiatives de Maria Kimberley, public relations de la firme, pour tenter de combler ce retard initial.

Il se pourrait aussi, toutefois, que l’être en retard ne date pas d’hier et qu’il soit, non l’effet d’une conjoncture historique transitoire, mais d’une forme d’égarement humain contre lequel nous prévient toute une tradition morale : la deadline ne serait alors, au changement de signe près, que l’ultime avatar d’une profonde incapacité à se donner des bornes propres à circonscrire le champ du désir, et conduisant par là au spectacle fascinant que nous offrons lorsque nous nous ruons vers notre mort avec d’autant plus d’énergie que la ligne en apparaît indéfiniment repoussée. Il vaut la peine ici de citer en long les pages que Jean Salem, spécialiste d’Epicure, consacre au regard consterné porté par les anciens sur l’épopée d’Alexandre :

« Du temps, du temps qui nous mène à la tombe, Alexandre semble n’avoir voulu retenir que la fuite : et sa destinée tout entière paraît se ramener à un halètement gigantesque. Avec une rare persévérance, le Conquérant n’a cessé de chercher à gagner du temps. Dans le récit de sa vie qu’Arrien nous a laissé, ce ne sont que poursuites, étapes-record, marches forcées. Ici les barbares sont « abasourdis par la célérité d’Alexandre ». Là, c’est « à toute vitesse » que le Macédonien reprend sa marche pour mieux circonvenir l’ennemi. Aussitôt qu’il eût succédé à son père, dit Plutarque, on le vit « courant rapidement avec son armée jusqu’à l’Istros pour arrêter les mouvements des barbares ». (…) On nous apprend aussi qu’Alexandre tâchait de tirer le meilleur parti du temps le plus banal, de le rentabiliser dans les plus petites occasions – quitte à recourir à des gesticulations, certes spectaculaires, mais somme toute assez vaines : « au cours des marches, quand il n’était pas trop pressé, il s’exerçait chemin faisant à tirer de l’arc ou à monter sur un char en pleine course et à en descendre ». (…) Mais sa mort si précoce et l’immédiat anéantissement de son oeuvre n’en démontrent pas moins l’inanité de son projet. Jamais le sage épicurien n’oubliera la morale de l’histoire ».

J.Salem, Tel un Dieu parmi les hommes – l’éthique d’Epicure, 1989, pp.69-70

Dans cette formidable évocation des exercices de rapidité inventés par Alexandre, se laisse entrevoir un diagnostic : vivre selon les deadlines consisterait à s’imposer des limites partielles, chacune prescrivant d’aller le plus vite possible, mouvement alimenté pourtant d’une illimitation fondamentale trouvant sa source dans une secrète foi en l’immortalité – dépéchons-nous, nous avons tout le temps -, foi dont le surgissement rapide et imprévu de la mort est à la fois la conséquence épuisée et le démenti ironique. C’est pourquoi nous touchons juste lorsque certains films d’action, au rythme pourtant effrené et dont les protagonistes se poursuivent à bord de divers véhicules à moteur, nous laissent le sentiment qu’ils n’en finissent pas : Alexandre, ou l’archéologie de la cascade.

Dépêchons-nous, nous avons tout le temps.

On peut en tout cas douter que l’être-en-retard, le règne des deadlines et la forme de trépignement sur place auquel il condamne nos existences s’expliquent seulement par l’accélération spécifiquement moderne, par la manière dont la modernité a jeté sur nos pratiques un treillis serré d’urgences – dictature de l’horloge dont il faudrait alors supposer qu’elle vient forcer la vie comme le temps mécanique le respect des durées nécessaires, des cheminements, des ruminations, tout ce goutte-à-goutte de la pensée lente. C’est le mot de Bergson : il faut attendre que le sucre fonde. Bergson n’est pas le premier : la philosophie, en un sens, n’a cessé d’exhorter à la patience, d’inviter à régler sa conduite sur le rythme des opérations propres à réaliser le projet que l’on se donne (contemplation, certitude, béatitude suprême), d’appeler à la résistance vis-à-vis des agitations dont le monde nous abreuve comme des sollicitations qu’il adresse au désir. Qu’il y ait, dans ces incitations réitérées à ralentir quelque chose au mieux d’inaudible, au pire d’exaspérant, doit tout de même tirer l’oreille. Prenez Descartes, première méditation : “Maintenant donc que mon esprit est libre de tous soins, et que je me suis procuré un repos assuré dans une paisible solitude, je m’appliquerai sérieusement….” Cette image même d’une réflexion sans échéances est non seulement déliée de toute contingence sociale (supposant avec confiance que le monde l’attendra, inchangé, à l’issue de son doute), mais secrètement minée par un double retard, dont la toute première phrase du texte glisse l’aveu discret : “Il y a quelques temps que je me suis aperçu que, dès mes premières années, j’avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables”. D’une part, nous autres vieux enfants avons tous commencé par recevoir avant d’examiner la valeur de ces idées que nous emmagasinions, dont nous commencions même à inférer tout le reste, le retard de la fonction critique de la raison sur son usage déductif donnant à l’édifice un caractère bancal. Et non seulement cela : mais ce diagnostic même a été posé il y a quelques temps déjà, on dirait bien que Descartes s’y colle à la dernière minute, et les alibis dont il justifie ce retard au carré ne tromperont aucun procrastinateur (“j’ai attendu que j’eusse un âge qui fût si mûr” – sérieusement ?).

On est alors tenté de se demander si la deadline ne nous surplomberait pas de plus haut, de plus loin – si l’être-en-retard ne pourrait être considéré comme une détermination fondamentale de l’Etre, et c’est à ce moment précis, à la charnière entre historicité et intemporalité du problème, que j’avais pensé vous proposer une histoire de la métaphysique comme course-poursuite. Après avoir envisagé un temps une audacieuse analogie entre La Recherche de la Vérité de Malebranche et le Steve McQueen de Bullit, il m’a semblé plus raisonnable à cette fin de me rabattre sur une forme de documentaire animalier, ou de fable peut-être, disons : la tortue, le coyote et l’écureuil.

La tortue est la plus connue : Achille lui court après, elle a pris de l’avance (taxi, suivez cette tortue), mais Zénon entend démontrer, aux fins d’apporter de l’eau au moulin de Parménide, qu’il ne la rattrapera jamais tant à chaque fraction de distance qu’il parcourt, elle effectue à l’horizon une fraction correspondante. Il demeure saisissant que la métaphysique occidentale et la série d’identités qu’elle promeut (identité à soi de la pensée, identité de l’être avec lui-même, identité de l’un à l’autre dans une immobilité qu’aucun écart ne vient creuser) s’adosse, lorsqu’elle entend démontrer l’impossibilité du mouvement, à la figure d’un retard irrémédiable et se monnayant en divisions de plus en plus petites, retard impossible à combler puisqu’aussi bien la seule manière de le combler impliquerait de reconnaître qu’il n’a nul lieu de l’être, qu’Achille et la tortue demeurent parfaitement impassible, séparés seulement et figés dans leur course par leur impuissance à le reconnaître. On pourrait dire : l’Etre-en-retard, ici, c’est l’incapacité de l’homme à saisir qu’il n’est dans l’être ni avance, ni retard ; c’est le sans-retard de l’être, qui vient éternellement à son heure, ponctualité fondamentale du λόγος que les hommes pourtant n’entendront ni n’atteindront jamais.

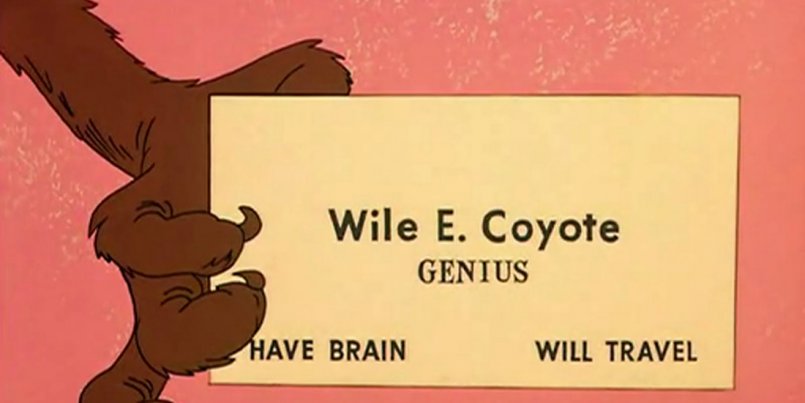

En quel sens, cependant, cette croyance qui nous fait cavaler est-elle non l’effet d’une simple ignorance, mais l’indice d’une condition et comme la matrice de notre rapport aux choses ? Il faut ici changer de bête – passer de la tortue au coyote et, si la tortue de Zénon reste anonyme pour l’éternité, le coyote a un nom, Will E. Coyote (note : les recherches préparatoires à cette conférence m’ont permis de découvrir que E. est, chez Will E. Coyote, l’initiale d’Ethelbert. Je ne m’en remets pas). Si la course-poursuite mise en scène par Chuck Jones, à partir de 1949, et qui porte Will E.Coyote aux trousses du Roadrunner est à l’évidence un hommage à la métaphysique des éléates, le problème est philosophiquement posé de manière neuve : cette fois, le retard ne tient plus à ce qu’un athlète n’est pas de force à vaincre l’infinie divisibilité de l’espace géométrique, mais à ce que l’ingéniosité rationnelle manque à rejoindre la grâce naturelle aussi sûrement que la conscience échoue à sortir d’elle-même. Tantôt, ce sont les dispositifs techniques – catapultes, fusées, ailes articulées, chariots automoteurs – qui se rabattent sur leur auteur en claquant comme des mâchoires, ou bien partent sans lui en le laissant figé sur place cependant que le l’oiseau coureur l’enveloppe d’un beep-beep conquérant. Tantôt, c’est la lucidité trop tôt revenue qui, révélant au coyote qu’il a passé depuis longtemps le bord de la falaise et court au-dessus du vide, lui dérobe son élan et l’aspire en sifflant vers le fond du canyon. Tantôt, dans une scène poétique qui pourrait servir de blason à la conception moderne du retard tant elle en fait (à la manière de Kant) le destin d’une conscience enclose dans le jeu des représentations, le coyote pose au milieu du chemin une grande toile peinte imitant une route dans l’espoir que l’oiseau s’assomme sur le trompe-l’oeil ; mais voilà que le Roadrunner s’engouffre aisément dans la peinture, saute négligemment le pas de l’espace physique à l’espace figuré, disparaît en courant vers le point de fuite, et le coyote s’élançant à sa suite ne parvient lui qu’à s’aplatir en vibrant contre la représentation.

Autrement dit, le drame du coyote n’est pas le fait d’une ignorance se leurrant accidentellement sur l’immobilité de l’être ; c’est celui d’une conscience devenue réflexive (« have brain« , mentionne-t-il sur sa carte de visite), d’un rapport aux choses mêmes qui, se sachant médié, en devient irrémédiablement malhabile, gourd, empoté, à la traîne. » De tels errements« , notait Kleist en 1810 dans Sur le Théâtre de marionnettes, « sont inévitables depuis que nous avons goûté au fruit de l’arbre de la connaissance (…) Dans le monde organique, nous constatons que plus la réflexion est obscure et faible, plus la grâce qui en surgit est souveraine et rayonnante« , grâce perdue dont l’auteur du Prince de Hombourg n’entrevoit de retour qu’à l’horizon d’une nouvelle innocence dont seul l’accès à la divinité contiendrait la promesse (que le Roadrunner soit une figuration de l’Esprit Saint est une hypothèse iconologique parfaitement crédible, que l’heure avancée m’interdit toutefois d’explorer plus avant).

Il se pourrait pourtant que la deadline envisagée comme rapport à l’Etre admette une figure plus radicale encore. Introduit par Chris Wedge dans L’Age de glace en 2002 et devenu depuis l’attraction principale de cette franchise cinématographique, l’écureuil Scrat à la poursuite de sa noisette est à l’évidence un hommage au coyote de Chuck Jones, dont il partage le long museau et la paupière inférieure palpitante. Le comique, pourtant, est tout différent, à deux égards au moins. D’une part, non seulement la vélocité a changé de camp (la parfaite impassibilité de la noisette remplace la vitesse du beep-beep, décelant sous la grâce de l’objet du désir une bonne dose d’idiotie), mais la noisette est constamment mise en mouvement par les efforts mêmes de l’écureuil pour s’en saisir – ses pattes qui voudraient l’attraper la repoussent, l’extrémité de sa truffe l’envoie un peu plus loin, etc. Autrement dit, la drôlerie tient à ceci : Scrat n’appréhende son propre retard qu’à l’aune du mouvement d’un objet dont l’élan procède tout entier de la fébrilité avec laquelle l’écureuil entend le poursuivre, le chérir, l’enfouir ou le cacher. C’est la manière agitée dont Scrat tient à sa noisette qui l’empêche de la tenir ; c’est l’intensité avec laquelle il se définit en fonction d’elle qui la sépare sans recours de lui. On ne saurait trouver meilleure herméneutique de l’expression “courir après” : Scrat se comprend d’après l’objet après lequel il court, et se condamne par là-même à venir après lui.

Il y a plus. La poursuite du Roadrunner par le coyote se déroulait sur fond d’une nature indifférente, rhodoïds superposés à des vues peintes du grand canyon ou de Monument Valley. La course de l’écureuil est, elle, plongée dans un univers dont l’instabilité et la fêlure communiquent directement avec son agitation minuscule, tressautements qui suffisent à fissurer les glaciers, réveiller les volcans ou attirer les avalanches. Sans doute cette disproportion est-elle un ressort comique éprouvé ; reste que l’aveuglement de Scrat poursuivant sa noisette, et se définissant depuis ce manque qui l’éloigne de lui, communiquent avec la manière dont autour de l’un et l’autre l’Etre n’a plus rien à voir ni avec l’éternité à la façon de Parménide, ni avec la nature classique, mais se révèle au contraire tendu vers sa propre disparition : ni ce centre d’immobilité que promettaient les Eléates, ni cet entour que la conscience peut réfracter et la raison mobiliser en poulies, levier et machines volantes, mais une promesse d’effacement que la poursuite des objets, d’un même trait, précipite et recouvre aux yeux de qui ne (se) voit pas plus loin que le bout de sa noisette. Un écureuil préoccupé, une existence inquiète, un retard qui serait à la fois la plus profonde manière de communiquer avec les striures de l’être et la plus sûre façon de n’y comprendre rien : si, avec Will E. Coyote, Chuck Jones inventait un personnage dont tout le retard vient de ce qu’il est pris dans les rets de ses propres représentations, donnant à la philosophie critique de Kant sa traduction comique, Chris Wedge inaugure avec Scrat une ère plus improbable encore, un âge où nous sommes encore pris et où les deadlines ont essaimé comme autant de versions de l’être-pour-la-mort : l’âge du burlesque heideggerien.

CODA

Au soir de sa vie et après la chute du Mur, un vieil homme, rescapé des camps, exilé aux Etats-Unis après guerre, revient à Prague. Il erre longtemps dans la ville, tâchant de deviner la suie derrière les façades repeintes, derrière les stucs colorés les ruelles de son enfance, égarement, vertige, hors le cimetière juif et son carré de pierres hirsutes ce ne sont que grandes enseignes, magasins de fringues chères et franchises mondialisées quand soudain : le miracle ! La petite échoppe de cordonnerie du coin de sa rue est encore là, et au comptoir le petit cordonnier, chenu et blanchi par les ans. Les deux hommes se tombent dans les bras, à mesure que monte la nuit se content l’un à l’autre cinquante ans d’histoire européenne, ayant vieilli somme toute ensemble mais séparés comme les deux côtés du monde, et au terme de la conversation, dans la semi-pénombre, le très vieux visiteur dit c’est incroyable, je me souviens, juste avant les rafles je vous avais laissé une paire de chaussures à ressemeler, j’ai même conservé le ticket toute ma vie regardez, et de sortir d’une main fébrile son portefeuille, et d’en tirer un très vieux rectangle parcheminé dont la couleur se distingue à peine, il fait très noir maintenant, et le très vieux cordonnier fonce dans l’arrière-boutique, revient les larmes aux yeux et dit c’est incroyable, elles sont encore là, et le très vieux visiteur la voix tremblante murmure je peux vous les reprendre alors ? et le très vieux cordonnier répond ah là on a eu un petit contretemps on a été débordés mais elles seront prêtes semaine prochaine sans faute.

Mathieu Potte-Bonneville