Première publication : Vacarme n°19, 2002.

Lire sur le site de Vacarme.

Sur : Albert O. Hirschmann, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Fayard, 1991.

Qu’est-ce qu’un démocrate ? Un démocrate n’est pas quelqu’un qui croit au droit de vote, ou au pluralisme de la presse, ou aux débats politiques à la télévision : un démocrate est quelqu’un qui croit possible et utile de parler avec les gens qui ne sont pas d’accord avec lui – et qui le fait. Il y a donc très peu de démocrates (j’en connais personnellement deux, dont un en région PACA, c’est dire). Contrairement à ce que pourrait laisser penser la relative popularité dont jouissent les éthiques de la discussion, philosophies du pluralisme, etc, l’espace public se divise plutôt entre :

- ceux qui jugent possible et utile de parler aux leurs, en faisant mine de parler aux autres ;

- ceux qui, n’étant d’accord avec personne, ne parviennent à s’adresser ni aux uns ni aux autres ;

- ceux qui ne se sentent pas le courage d’avoir encore une fois cette discussion, en tout cas pas ce soir ;

- ceux qui considèrent que la fonction de la parole n’est pas de manifester accords et désaccords (à des titres divers, Gilles Deleuze, Pierre Guyotat et la personne qui vous appelle pour vous vendre une cuisine aménagée) ;

- ceux qui, n’ayant aucun avis, ne voient pas où est le problème.

Albert O. Hirschmann est un démocrate : il a un avis et il croit au dialogue. C’est très curieux. À ce titre, Deux siècles de rhétorique réactionnaire est une synthèse rare, où la nécessité de parler n’est pas défendue malgré l’intensité de l’engagement, mais passe par elle ; où la destruction en règle des arguments néo-libéraux de l’ère Reagan est en même temps l’occasion de mettre à nu, aux fins de la désamorcer, une forme d’intransigeance vide également à l’œuvre dans tous les camps. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que tous les camps se valent : mais que tous devraient cesser d’utiliser « certains arguments qui ne sont en fait qu’autant d’engins spécialement conçus pour interdire tout dialogue ». Posture compliquée, puisqu’elle n’établit pas la différence entre conservateurs et progressistes sans appeler ces derniers à différer d’eux-mêmes : ce n’est pas comme cela, avoue en souriant Hirschmann, qu’on se fait des amis.

One, two, three

Le schéma du livre est d’une simplicité puissante et comique. Admettons qu’il y ait eu trois stades dans la constitution de la citoyenneté moderne : droits civils (bill of rights), droits politiques (suffrage universel), droits sociaux (welfare, affirmative action). L’adjectif « réactionnaire » qualifiera alors, non la défense de telle ou telle position précise, mais l’hostilité qui double chacun des moments de ce processus. À proprement parler, donc, le réactionnaire ne défend rien, pas même le retour à un état antérieur de la société ; il réagit, et sa nostalgie éventuelle viendra par-après donner un contenu à cette forme a priori. La réaction fait à ce compte partie de l’événement qu’elle conteste ; par exemple, la pensée contre-révolutionnaire n’est pas un prolongement de la pensée pré-révolutionnaire, mais une composante de l’événement « révolution » – même si, évidemment, elle peut en inverser violemment le cours : ce pourquoi (l’auteur cite Whitehead) « les grands progrès de la civilisation sont des processus qui conduisent presque à leur perte les sociétés où ils se produisent ».

Pour ce qui nous concerne, retenons que la pensée réactionnaire a pour caractéristique de ne jamais pouvoir s’opposer de front, et depuis une autre place, aux positions qu’elle récuse, puisqu’elle en dépend substantiellement. Ce que Hirschmann nomme « rhétorique réactionnaire », c’est alors l’ensemble des moyens destinés à tourner cette difficulté : moyens finalement peu nombreux, et répétés avec une régularité troublante de De Maistre à Hayek. L’auteur en dénombre trois – comptine que le français traduit lourdement par : effet pervers, inanité, mise en péril.

1. La thèse de la perversity consiste à soutenir que la réforme (dont les intentions sont louables) va conduire à des conséquences directement contraires à celles qui sont prévues.

2. La thèse de la futility affirme que la réforme (dont les principes sont abstraitement défendables) n’aura strictement aucun effet sur une situation que la soumission aux lois intangibles de la nature met hors de portée des efforts humains.

3. La thèse de la jeopardy affirme que la réforme (certes animée d’un légitime souci) va mettre en danger les acquis des précédentes réformes. L’argument est à ce titre, cumulatif : ainsi, l’extension du suffrage aux masses met en péril les droits de l’homme ; mais les droits sociaux, eux, mettent en péril et la démocratie, et les droits de l’homme, et la tête, alouette.

En bref : Ça va vous revenir dans la poire ; et d’ailleurs, ça ne changera rien ; et d’ailleurs, vous bradez ce que nous avons si chèrement arraché jusque là. Argumentation ternaire, dont on notera (même si ce n’est pas dans le livre) qu’elle est animée du même genre de claudication burlesque que la défense, citée par S.Freud, du voisin se voyant accusé d’avoir rendu percé un chaudron qu’il avait emprunté : “Premièrement je n’ai absolument pas emprunté de chaudron à B ; deuxièmement le chaudron avait déjà un trou lorsque je l’ai reçu de B ; troisièmement je lui ai rendu le chaudron intact.” Hirschmann ne se contente pas de traquer les occurrences de ces arguments, ce qui suffirait à notre jubilation (un peu comme lorsqu’enfant, on apprend l’existence du Complément d’Objet Direct – on se rend compte qu’il y en a littéralement partout). Il met encore en pièces chacun d’eux. Ainsi souligne-t-il, entre autres merveilles, la manière dont les contempteurs libéraux des effets pervers invitent chacun à se méfier des conséquences imprévues de ses initiatives, et défendent simultanément le principe de la main invisible, ce qui revient… à tout miser sur les conséquences imprévues de l’action individuelle. Mais le plus remarquable est peut-être l’extraordinaire humour typologique qui anime le livre – sur ce point, l’auteur revendique un long héritage britannique, de Bentham à F. M. Cornford, penseur méconnu et auteur d’un Microcosmographia Academica dont je ne peux m’empêcher de citer deux découvertes clefs : le Principe de la Porte Ouverte et le Principe du Dangereux Précédent :

« Le Principe de la Porte Ouverte commande de s’abstenir aujourd’hui d’agir avec justice de crainte de susciter l’espoir qu’on agira demain avec plus de justice encore – attente à laquelle on ne se sent pas le courage de répondre (…) Le Principe du Dangereux Précédent commande de s’abstenir d’accomplir aujourd’hui un acte que l’on sait être juste de crainte de manquer du courage nécessaire pour en faire autant demain dans un cas qui, pour différer fondamentalement de la situation présente, n’en présente pas moins avec elle une ressemblance superficielle. »

Dans le même esprit, les trois arguments distingués par Hirschmann se voient associer un registre propre (la Providence et son ironie pour la perversity, la Science et ses lois pour la futility, l’Histoire et son pathos pour la jeopardy) et des affects distinctifs (« Le premier argument a quelque chose de passionné, le second s’emploie à froid… »). L’auteur examine encore le ressort de leur effet (« L’argument de l’effet pervers doit à son petit air de paradoxe et à sa subtilité primaire d’emporter la conviction des amateurs de découvertes instantanées et de certitudes absolues ») ; les représentations strictement incompatibles du social qui les sous-tendent (« Pour les tenants de l’effet pervers, notre monde est d’une étonnante plasticité (…) pour ceux de l’inanité, il est au contraire fortement structuré… ») ; les formes, enfin, de compatibilité et de succession qui en régissent l’emploi. Un tableau récapitule l’ensemble : on s’y sent comme devant ces flacons où les princes des mille et une nuits serrent leurs adversaires miniaturisés par un bon génie, et vociférant d’une toute petite voix.

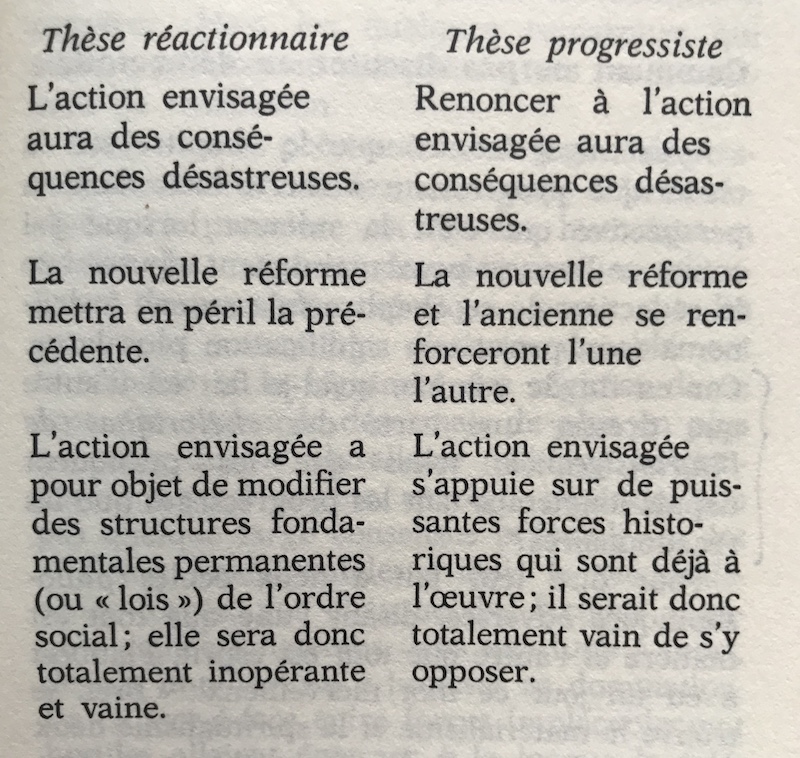

Évidemment, l’histoire ne s’arrête pas là. Reste à montrer, au dernier chapitre, comment la trilogie susdite trouve son exact pendant du côté « progressiste », en trois figures de pensée également figées, je cite : « Renoncer à l’action envisagée aura des conséquences désastreuses ; la nouvelle réforme et l’ancienne se renforceront l’une l’autre ; l’action envisagée s’appuie sur de puissantes forces historiques qui sont déjà à l’œuvre ; il serait donc totalement vain de s’y opposer. » (Croisez ces arguments avec les précédents, et vous obtenez n’importe quel débat sur l’Éducation nationale).

Cette symétrie peut agacer ; sauf si, comme Hirschmann, on est convaincu d’avoir raison, c’est-à-dire de ne pas avoir besoin de ces figures stériles pour faire valoir la réforme que l’on promeut. Sauf si on est las de sentir que les débats se terminent là où ils devraient commencer. Sauf si, pour reprendre une formule du livre à mon sens du dernier chic, on souhaite devenir un peu plus democracy friendly.

Mathieu Potte-Bonneville