Première publication : Laura Odello (dir.), Blockbuster : philosophie et cinéma, Les Prairies ordinaires, 2013.

La formule convenue selon laquelle le cinéma est une « industrie du rêve » est trop rarement prise au sérieux. Parce qu’elle joue du contraste entre le registre des froides réalités économiques et celui de l’imaginaire, elle ouvre soit sur d’infinies déplorations (comme s’il fallait défendre la liberté de l’esprit contre les eaux glacées du calcul égoïste), soit sur des interprétations platement mécanistes, selon le vieux modèle du rapport entre l’infrastructure matérielle et la superstructure mythique. Or il serait intéressant d’entendre, au contraire, l’expression de manière littérale : plutôt que de définir les blockbusters par des caractéristiques d’économie générale (taille des budgets engagés, nombre de copies et de salles, recettes obtenues durant les premiers jours d’exploitation, etc) pour se demander ensuite quelles histoires ils racontent, on transposerait les catégories économiques au plan du rêve lui-même, les appliquant au domaine des histoires racontées, des ressources narratives mobilisées, de la transformation ou du flux des intrigues. Définir un blockbuster, ce serait alors considérer la manière particulière dont il intervient dans les circuits de production, de distribution et de consommation des récits. Ou encore (pour prendre une métaphore apparentée) on situerait sa position dans l’écosystème de l’imaginaire, dans la chaîne alimentaire des histoires possibles.

Tentons l’expérience. Qu’est-ce qu’un blockbuster ? On le définira d’abord par la double dynamique d’extraction et de réplication dans laquelle il s’inscrit. Extraction : si toute fiction emprunte ses éléments narratifs au-dehors d’elle-même, cette forme d’emprunt prend avec les blockbusters une forme plus directe ou invasive : c’est affaire, non seulement de maniérisme lorsque les films reposent sur des éléments explicitement prélevés sur la tradition cinématographique (ainsi Raiders of the lost ark, en 1981, se présentait-il comme la synthèse ultime des films d’aventure et de guerre des années 1940), mais bien d’économie, une part de la production des blockbusters contemporains reposant sur une politique de rachats de catalogues – dès 1969, la Warner rachetait avec l’éditeur DC Comics une part de l’imaginaire américain, initiant un grand partage parachevé par le rachat du catalogue Marvel par Walt Disney en 2009. Elargissons l’hypothèse : les blockbusters organisent, dans le cinéma contemporain, un gigantesque prélèvement de ressources fictionnelles de tous ordres – littéraires, historiques, ludiques… – menant une existence essentiellement parasite. Ainsi trouve-t-on, dans la liste des dix films les plus lucratifs de tous les temps, deux films extraits d’une attraction foraine (Pirates des caraïbes 2 et 3), un film tiré d’une collection de jouets pour enfants (Transformers 3), deux adaptations d’une bande dessinée (The Avengers et Dark Knight rises), deux films tirés d’un livre (Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie, Le Seigneur des anneaux : le retour du roi), et seulement trois films dont le scénario peut être dit original (encore que Toy Story 3 repose en grande partie sur une forme de pillage du coffre à jouets mondial). L’exception majeure que constituent, à cet égard, Avatar et Titanic n’est pas loin de confirmer l’hypothèse : peut-être l’aura dont jouit James Cameron tient-elle en effet, dans une large mesure, à sa capacité de produire des films extrêmement rentables qui ne sont précédés par rien, et ne promettent pas nécessairement de suite.

Car la répétition forme l’autre versant du problème : on notera que, dans cette même liste, sept films constituent explicitement des suites, des sequel (huit, si l’on compte Avengers*, qui se donne quant à lui comme le sequel de plusieurs films) (*ce décompte date de 2013 : en 2019, le MCU, pour Marvel Cinematic Universe, compte 23 films). Il faudrait parler cette fois non plus d’extraction extérieure, mais de réplication intérieure, le succès de chaque film se mesurant à sa capacité de se prolonger et à de reproduire lui-même, non seulement à travers d’autres films ou séries télévisés (Clone Wars) mais au travers de toute une gamme de produits dérivés, auxquels il faut adjoindre aujourd’hui les jeux vidéo – quand bien même les jeux tirés de licence sont considérés par les gamers comme globalement médiocres, et donnent parfois lieu à des naufrages spectaculaires (on songe à la tentative de Star Wars : The old Republic pour concurrencer World of Warcraft sur le terrain des jeux de rôles multijoueurs). De cette réplication, une anecdote pourrait fournir le blason : on se souvient que Georges Lucas, qui fit fortune en obtenant lors de la signature de son contrat les droits sur les produits dérivés, dut commercialiser pour Noël 1977 une boîte vide, promettant qu’au printemps de l’année suivante viendraient s’y loger les figurines en plastique que l’usine n’avait pas encore eu le temps de manufacturer – la boîte fit fureur, et s’arrache encore aujourd’hui sur eBay. Il est important de noter que cette production n’alimente pas pour autant le système général des ressources disponibles, n’abonde pas en retour le stock nécessaire à produire d’autres récits : entre le moment de l’extraction et celui de la réplication, intervient la licence, qui opère une forme de confiscation juridique du patrimoine commun des histoires, de même que les firmes agro-alimentaires peuvent enrôler sous le régime de la propriété intellectuelle des ressources vivantes, et obliger ainsi les cultivateurs à racheter chaque année les graines nécessaires à leurs récoltes futures.

On pourrait dire les choses autrement : considérer, en se souvenant que Jaws ouvrit un nouvel âge du cinéma de masse, que les blockbusters occupent dans l’écosystème général des histoires passées, présentes et à venir la position des grands prédateurs. Or, on le sait : si les prédateurs ont mauvaise réputation, ils sont aussi les espèces les plus fragiles, parce que leur survie dépend du maintien et de l’équilibre de l’ensemble du milieu dont ils se nourrissent, et parce que l’augmentation de leur nombre ou leur introduction incontrôlée dans un environnement tend tout autant à perturber et à assécher ce dernier. Peut-être en sommes-nous justement venus à un point où les blockbusters agissent vis-à-vis du stock des histoires disponibles comme la surindustrialisation vis-à-vis des énergies fossiles, ces ressources non-renouvelables ou dont la manne est infiniment longue à se reconstituer. S’ensuit un double épuisement : épuisement des stocks, dont témoignerait la surexploitation des catalogues Marvel et DC Comics, obligeant les studios à forer en profondeur, et à déterrer les personnages les plus pathétiques – si Thor et The Green Lantern sont de si mauvais films, cela tient d’abord à ce que les héros qui occupent l’écran sont d’avance incapables de porter sur leurs frêles épaules la trajectoire d’une intrigue. Epuisement, corrélatif, de la capacité de réplication des blockbusters rendus à eux-mêmes : en atteste la pratique du reboot, consistant à réactiver un récit dont on a déjà déployé l’essentiel au cinéma quelques années plus tôt, comme ce fut le cas récemment pour Hulk, Batman et Spiderman ; ou encore, la compulsion de Georges Lucas à ressortir périodiquement ses premiers films (en version remastérisée, augmentée de nouveaux effets spéciaux, etc) ce qui excite à chaque fois l’ire et l’imagination parodique des fans de la série.

A l’intersection de ces deux épuisements, chaque blockbuster doit se présenter, simultanément et contradictoirement, comme le dernier et le premier film – comme une version indépassable de l’histoire qu’il raconte (ce que Walt Disney initia en s’appropriant les contes et les héros de Perrault, Grimm ou Lewis Carroll), et comme le point de départ d’une série possible, aussi improbable soit-elle (Peter Pan 2 en fournirait l’illustration). Autant dire que la logique des blockbusters repose sur cette contradiction typique du capitalisme : d’un côté, il n’y a pas de hors-cinéma, parce que toute ressource, tout germe de récit peut être pris dans la boucle d’extraction et de réplication à grande échelle ; de l’autre, le cinéma ne vit que de son dehors, parce que la logique de rentabilité suppose la mise en oeuvre de scénarios éprouvés, donc déjà écrits ou déjà attestés dans l’espace de la culture. Il en va de cette contradiction comme de la dynamique du capitalisme, telle que la décrit le géographe marxiste David Harvey (Géographie de la domination) : elle ne se survit à elle-même qu’à se trouver périodiquement déplacée, dans la colonisation de nouveaux territoires, dont les jouets constitueraient dans la période récente un assez bon exemple – qu’il soit possible de tirer des millions de dollars de l’adaptation d’une collection de petites voitures transformables est à soi seul assez ahurissant. C’est cette contradiction qui se heurte peut-être, aujourd’hui (comme l’expansion capitaliste face à la catastrophe écologique) aux limites d’un monde fini – sauf, évidemment, à aller coloniser, exploiter, forer jusqu’aux étoiles.

Hysteron proteron

Arrivé à ce point, peut-être a-t-on déjà dit tout ce qui était à dire d’Alien, de ses suites et de ses anticipations. La force d’Alien – la faiblesse de ses suites et la logique de ses reprises – tient à ce que le film de 1979 et le cycle qu’il ouvre proposent une description et une mise en oeuvre assez précises de ce dispositif économique et écologique dont le propre est de précipiter la catastrophe et de s’y survivre. Notons, pour introduire au sujet, que parmi les réalisateurs ayant contribué à la série Alien, on trouve successivement Ridley Scott (Alien, le huitième passager, 1979), James Cameron (Aliens, le retour, 1986), David Fincher (Alien3, 1992) Jean-Pierre Jeunet (Alien, la résurrection, 1997) et Ridley Scott encore (Prometheus, 2012) – soit un étrange mélange entre certains des plus grands metteurs en scène de blockbusters et des cinéastes dont l’ambition est de tenter une sorte de crossover entre le cinéma de masse et des prétentions artistiques ou esthétiques certaines. Notons aussi que la série hérite de l’ambition propre à Ridley Scott, régulièrement attaché à faire advenir au cinéma les formes d’une science-fiction adulte, dont Philip K.Dick constituerait le fer de lance littéraire, là où la stratégie de Georges Lucas fut au contraire de replier la SF sur sa forme la plus régressive, celle du space opera. Rien d’étonnant, alors, à ce qu’Alien ait quelque chose à la fois de matriciel et de réflexif – au sens où la question de la survie du cinéma à l’épuisement de ses ressources s’y réfléchit dans la matière cinématographique elle-même, jusqu’à devenir le noyau de l’intrigue.

Partons de la fin, c’est-à-dire du début – encore que ce début n’en soit pas tout à fait un, mais peut-être déjà, en boucle, une forme de suite. Une scène du film Prometheus (2012) intrigue particulièrement le spectateur. Dans le vaisseau spatial qui file vers la lune LV-223, destination dûe à la découverte sur Terre de peintures préhistoriques suggérant le contact avec une autre civilisation, les dix-sept passagers et membres d’équipage se voient projeter un message holographique : un très vieil homme, Peter Weyland, fondateur de la firme géante qui a affrêté l’expédition, leur explique le but et les motivations de leur quête. Voûté, ridé, s’appuyant sur une canne, le personnage de Weyland n’est guère crédible, visiblement joué par un acteur grimé pour l’occasion, Guy Pearce, aussi caricatural qu’un barbon de comédie (on ne peut s’éviter de songer au personnage de Biff Tannen dans Retour vers le futur 2), lorsqu’un acteur âgé aurait bien mieux convenu au rôle.

La raison de ce choix se trouve à l’extérieur du film – ou plutôt, dans son entour, dans cette forme d’extériorité intérieure que constitue la campagne de promotion « transmedia » initiée un an et demi avant son lancement. Cette campagne sophistiquée permettait par exemple aux internautes de naviguer sur le site officiel de la compagnie Weyland, site en tous points conforme aux standards les plus exigeants de la communication d’entreprise, mettant en valeurs engins et robots que l’on retrouverait, ensuite, à l’intérieur de l’intrigue. Surtout, trois mois avant la sortie du film, le réalisateur Ridley Scott et le scénariste Damon Lindelof s’associèrent avec la célèbre conférence TED (Technology Entertainment Design), rencontre dont le slogan est « ideas worth spreading » (des idées qui méritent d’être diffusées), qui se tient chaque année depuis presque trente ans et accueille une série d’intervenants prestigieux de toutes disciplines (de l’ancien président Bill Clinton aux co-fondateurs de Google) afin de propager les idées propres à édifier le monde de demain. Ce partenariat aboutit à la mise en ligne sur le site officiel (parmi la sélection des meilleures conférences TED) d’un long discours de Peter Weyland : datée de 2023, soit cinquante ans avant l’époque où se déroule Prometheus, la vidéo met en scène l’acteur Guy Pearce dans la force de l’âge, déroulant un éloge paradoxal de Prométhée le voleur de feu, afin d’exalter les horizons et la puissance divine que la technologie confère aux hommes.

Il y a là, sans doute, une option cinématographique assez radicale : le film a sabordé l’un de ses personnages importants – le vieux Peter Weyland, unanimement critiqué par le public pour le ratage de son maquillage –, de manière à pouvoir le présenter, jeune, dans un morceau de bravoure destiné à la vidéo virale qui a précédé son lancement. En ce sens, Prometheus n’est pas seulement un prequel, autrement dit un film dont l’action se déroule antérieurement à la série princeps, puisque le voyage du vaisseau Nostromo qui fournit son cadre au film Alien, le huitième passager, tourné trente-trois ans plus tôt, est censé se passer vingt-neuf ans après le voyage vers LV-223. Prometheus est en même temps le sequel de sa campagne publicitaire ; il est même, pour être plus précis, le sequel de son prequel, au sens où il se place sous la dépendance esthétique (et cosmétique) d’un élément tourné en vidéo dont le sens n’est pas de donner un point d’origine à l’histoire, ni même d’en constituer un épisode autonome, mais de fournir une profondeur historique aux personnages présentés dans le film et d’inciter matériellement les spectateurs à prendre leur billet pour aller voir ce dernier.

Cette étrange stratégie commerciale et cinématographique est assez typique, jusque dans les échecs qu’elle implique, de la façon dont la série Alien réfracte l’épuisement de la dynamique des blockbusters : s’y explicite la façon dont les films sont désormais commis à trouver des manières de plus en plus acrobatiques de se réinventer de l’intérieur de leur propre pitch, dans l’épuisement des ressources extérieures et des gisements de la fiction. Ici, il faudrait s’arrêter un instant sur la logique même du prequel (ou en français, « antépisode »). S’il n’est pas simple d’identifier les premiers cas attestés de prequel dans l’histoire du cinéma, il est clair par contre que l’on assiste depuis les années 1980 à une prolifération de ces suites antécédentes : citons, dans le désordre, la série des trois épisodes de Star Wars initiée par La Menace fantôme, épisodes dont plus personne ne sait (malgré les efforts de Georges Lucas) comment au juste les numéroter, ou Indiana Jones et le temple maudit, qui installa d’emblée la série dans une logique de flashbacks dont le film suivant se moquerait gentiment, à grands renforts de traumas infantiles et de scènes où Sean Connery appellererait Harrison Ford « Junior » ; ou encore La planète des singes : les origines, X-Men le commencement, Skyfall… sans même évoquer les films enveloppant un voyage dans le temps, dont le prequel est en quelque sorte inscrit dans le scénario initial (Retour vers le futur). Il y a, dans cette épidémie de préalables, un visible souci de conjurer le temps, de pallier le vieillissement ou la disparition des acteurs ; on sait d’ailleurs gré à Prometheus d’avoir évité à Sigourney Weaver un naufrage cacochyme comparable à celui de Harrison Ford dans le quatrième Indiana Jones. On peut y lire aussi l’ambition de conférer à la licence une forme d’éternité en s’émancipant des personnages qui l’ont initialement portée.

Mais le choix du prequel apparaît surtout comme la solution d’un véritable dilemme : pour qu’une suite soit une suite, il faut qu’elle ne présente rien de neuf et reproduise les éléments qui ont fait le succès du film initial ; mais si une suite ne présente rien de neuf, alors ce n’est pas une suite, mais le même film rendu à la fois de plus en plus improbable et de moins en moins palpitant, obligeant à des contorsions scénaristiques coûteuses pour un bénéfice médiocre (la série des Vendredi 13 l’illustrerait à l’envi). C’est cette contradiction – assez semblable à celle que Marx a identifié comme la loi de baisse tendancielle du taux de profit – que le prequel tente de tourner, en dissociant la réplication du pitch de sa répétition pure et simple. Se repliant sur soi-même, cherchant à l’intérieur de soi des filons laissés inexploités, le prequel permet de reconduire toujours le spectateur au déjà-connu, tout en ménageant l’espace et la possibilité d’un pas-encore, fût-il réduit à la mince surprise de découvrir comment le film laissera apparaître ce que le public sait déjà, et conduira les personnages aux places qui leur sont assignées d’avance (Moneypenny à son bureau de secrétaire, ou le professeur Xavier à sa chaise roulante). Serge Daney voyait, dans une scène de Si Versailles m’était conté de Sacha Guitry, comme le précipité d’un certain cinéma : une femme traverse la rue jusqu’au bureau d’état-civil, portant un nourrisson enveloppé dans ses langes, et indique le nom de celui-ci à l’employé : Poquelin, Jean-Baptiste. Et l’employé de soupirer rêveusement : aaah, Molière…

Pour qu’une suite soit une suite, il faut qu’elle ne présente rien de neuf et reproduise les éléments qui ont fait le succès du film initial ; mais si une suite ne présente rien de neuf, alors ce n’est pas une suite…

C’est cette recherche de « gisements de productivité » narratifs, et en même temps de conjuration radicale du temps, que Prometheus met en abyme de façon vertigineuse. Parce que, on l’a dit, le prequel est lui-même sous la loi de ce qui le suit, mais se situe du départ dans la suite d’une intrigue qui le précède. Parce que le personnage qui incarne ainsi cette forme de continuité entre le passé et le présent est justement joué, non par un acteur qui aurait vieilli, mais par un acteur qu’il faut vieillir artificiellement, de manière à le conserver encore jeune. Parce que ce personnage est, dans le récit, à la recherche d’un remède susceptible de conjurer son propre vieillissement et d’accéder à l’immortalité – immortalité à laquelle il accèdera bel et bien, à laquelle il a déjà accédé, puisqu’il a donné son nom à la multinationale Weyland-Yutani qui, dès le premier épisode tourné plus de trente ans auparavant, commande le vaisseau Nostromo où officie le lieutenant Ripley (au fond, croit-on comprendre, la firme, la marque, la licence sont la seule forme d’éternité qui vaille). Parce que, et ce n’est pas la moindre des inventions, Prometheus est en réalité un faux-prequel, où la multiplication des clins d’oeil au premier épisode de la saga (la forme circulaire du vaisseau et ses entrailles organiques, la silhouette géante et recroquevillée du pilote extraterrestre, le space jockey, rivé à jamais à sa machine) est démentie par d’autres signes laissant comprendre que ce vaisseau-là n’est pas le même que celui dont le Nostromo croisera la route – sur ce point, la production a laissé planer l’ambiguïté jusqu’à la sortie du film, laissant ainsi ouverte la possibilité d’un prolongement autonome de cette nouvelle série divergente. Parce qu’enfin, l’ensemble de ce dispositif consistant à tirer d’un noyau narratif la matière d’un autre film qui soit autant que possible le même, et à faire du film le prétexte d’une campagne publicitaire qui y reconduit, se paie de la quasi-destruction du film lui-même, sabordement dont la mascarade de l’acteur grimé n’est que l’un des points les plus saillants, l’une des invraisemblances les plus manifestes.

Dans l’oeuf

Est-ce une coïncidence, si c’est dans l’univers d’Alien que nous voyons ainsi se déployer la façon dont le cinéma de masse s’abime dans la mise en abîme, s’autodétruit dans cette façon de tirer de soi assez d’altérité à soi pour tenter de se survivre ? On serait plutôt tenté d’élargir l’hypothèse, et de voir dans cette série de films une véritable allégorie du blockbuster. Rappelons ici trois traits, en revenant cette fois au début, c’est à dire à la suite – c’est-à-dire à Alien, le huitième passager.

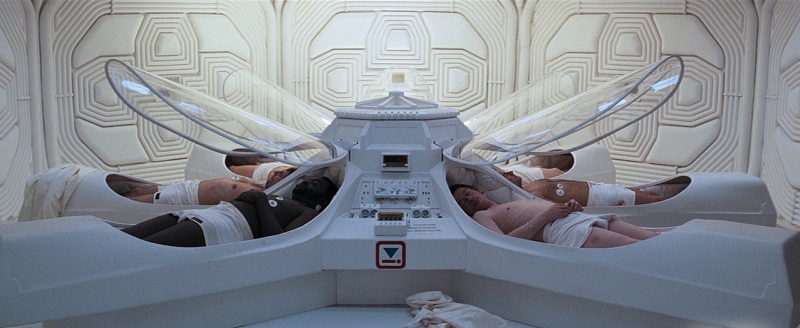

Premier trait. Le film tourné par Ridley Scott en 1979 est d’abord une méditation sur les rapports du cinéma et de la digestion, où le réalisateur tire de la science-fiction les moyens de subvertir profondément les rapports de l’intérieur et de l’extérieur. Cela vaut, bien sûr, pour la bête elle-même, dont le cycle implique qu’elle circule de l’extérieur à l’intérieur des corps, entre par la bouche des ses hôtes et ressorte par leur abdomen, puis rampe dans les canalisations et les conduits de ventilation, révélant au passage combien le vaisseau n’est jamais à son tour que l’intérieur d’un corps, qu’un vaste système digestif ou intestinal. Le xénomorphe aux mâchoires télescopiques, bouche à l’intérieur d’une bouche, ne détruit pas seulement les organes de ceux qu’il envahit ; il est lui-même un organe, et l’exploration du vaisseau dans lequel les oeufs sont initialement découverts apparaît comme un voyage intérieur d’une structure mi-mécanique, mi-organique, tout comme l’est le robot à forme humaine, Ash, dont la tête arrachée et jacassante est recouverte d’une substance blanchâtre rappelant le vernix des nouveaux-nés. Cet appel permanent aux phobies liées à la transgression de la limite entre l’intérieur et l’extérieur du corps coïncide avec la manière dont le film, dans son ensemble, est à la fois claustrophobe et agoraphobe. La SF de série B, par exemple chez Mario Bava dont Ridley Scott s’inspire assez clairement, avait déjà souligné que dans l’espace, on est enfermé comme dans un sous-marin, et qu’un film se déroulant dans le vide sidéral est essentiellement constitué de scènes d’intérieur ; mais le paradoxe se trouve ici poussé à son paroxysme : Alien n’est pas seulement le surgissement du dehors dans le dedans ; c’est aussi un film où l’on est à la fois toujours dehors et toujours dedans – pas de base de repli ou de foyer, mais pas non plus de sortie ou d’échappatoire possible ; ce que le matériau filmique lui-même figure en montrant systématiquement les scènes d’extérieur depuis les écrans de contrôle situés à l’intérieur du vaisseau humain. Une anecdote de tournage veut que les acteurs John Hurt (Kane) et Tom Skerrit (Dallas) aient souffert de claustrophobie à l’intérieur des scaphandres, nécessitant l’intervention de l’équipe médicale ; et l’on pourrait en même temps dire que, si dans Blade runner Ridley Scott a figuré la vieillesse du futur, il invente avec Alien le film d’astronautes en pyjamas, confinés dans leurs cabines et qui (pour citer le dessinateur Moebius, auteur des costumes de l’équipage) « s’habillent comme à la maison : tee-shirts, fringues disparates et fonctionnelles ».

Deuxième trait. Alien, le huitième passager raconte une histoire d’extraction – voire d’aliénation. Ces notions sont à prendre au sens littéral, puisque le Nostromo est un vaisseau minier ramenant du minerai vers la Terre ; de film en film, les réalisateurs vont ainsi décliner les principales figures architecturales de l’expansion coloniale (la mine / la colonie / le bagne) conduite par une multinationale toute-puissante, et dont les intérêts sont systématiquement cachés à ceux qui en sont les exécutants. La distinction de classe structure le récit : les astronautes sont avant tout des ouvriers, des « routiers de l’espace » pour citer une fois encore Moebius, équipe solidaire, mais que la hiérarchie divise entre contremaîtres et soutiers ; l’intrigue du film, rejouée dans chacun des épisodes ultérieurs, repose essentiellement sur le fait que la compagnie Weyland-Yutani tient avant tout à récupérer le xénomorphe pour en tirer une arme biologique, même si cela implique la mort de l’ensemble du personnel chargé de l’opération. Si tout scénario de ce type repose sur le contraste entre l’indestructibilité du monstre et le massacre successif de chacun des membres du groupe auquel il est confronté, si d’autre part la production d’une série implique que le monstre (ou l’un de ses avatars) survive d’un épisode l’autre malgré l’acharnement mis à le détruire, il est plus rare que la vérité économique de cet affrontement soit ainsi mise à nu et décrite pour ce qu’elle est : une lutte à mort entre les intérêts industriels de l’affréteur du film et ceux des personnages, un affrontement entre les efforts déployés par le petit peuple de l’intrigue pour rester en vie à l’intérieur de chaque épisode, et l’effort même du monstre sur lequel repose le bénéfice commercial pour se survivre, pour se prolonger d’épisode en épisode. Il faut que des cosmonautes, des colons, des bagnards meurent pour qu’Alien (le xénomorphe, le film, la série de films) vive ; il faut que la valeur soit prélevée sur le corps même des soutiers du cinéma pour que celui-ci trouve à se ré-engendrer lui-même. L’affaire se complique dès lors que l’héroïne (à laquelle la série s’identifie, non moins qu’au monstre, durant les quatre premiers épisodes) est partagée entre les deux horizons, ou les deux destins : Sigourney Weaver doit tenter par tous les moyens de détruire le monstre, si elle veut être dans le film, mais elle doit échouer à le faire si elle veut être dans le film suivant, ce qui implique très logiquement qu’elle finisse par transporter le monstre avec elle – dans la capsule de survie du premier épisode – puis en elle (entre Aliens, le retour et Alien3) – puis dans son propre ADN, de sorte qu’elle revit en même temps que lui (dans Alien la résurrection). Rien d’étonnant à ce que le personnage joué par Sigourney Weaver se nomme Ripley, replay.

Il faut que la valeur soit prélevée sur le corps même des soutiers du cinéma pour que celui-ci trouve à se ré-engendrer lui-même.

Dernier trait, enfin : Alien ne nomme rien d’autre que la métamorphose – ou plutôt le retour du même, dans et à travers ses métamorphoses. N’était le léger écart qui sépare l’esthétique du peintre Giger (auteur du monstre et des décors du film de 1979) et les velours de Visconti, la formule du Guépard de Lampedusa conviendrait assez bien au xénomorphe et à ses avatars. Il faut que tout change pour que rien ne change : il faut que la bête, dans chaque film, mue, et que ses principales mutations donnent ses scansions à l’intrigue, de l’oeuf au facehugger crustacé, puis au chestburster foetal, puis à l’adulte phallique et caréné. Il faut aussi que le design de l’Alien varie légèrement selon les épisodes, chaque réalisateur souhaitant introduire sa touche propre à partir du schéma de base conçu par Giger, variations que l’intrigue va justifier d’une part en introduisant la reine xénomorphe, la pondeuse xénomorphe, etc, d’autre part et surtout en suggérant qu’à chaque naissance, le monstre se modifie en empruntant une part du patrimoine génétique de son hôte (idée introduite dans l’épisode tourné par David Fincher, où apparaît un xénomorphe né du corps d’un gros chien et lui-même quadrupède). Ce principe se complique encore – jusqu’à devenir presque totalement incompréhensible – dans Promeheus, où l’on croit comprendre a) que la combinaison entre l’ADN de la race divine à l’origine de l’arme biologique, et cette arme même, a donné naissance aux être humains ; b) que la combinaison entre un être humain et l’arme en question fait apparaître une sorte de zombi, à tous égards ridicule ; c) que la combinaison entre un être humain infecté et un être humain sain (le capitaine du vaisseau et sa compagne) donne naissance à un grand alien blanc vaguement apparenté au calmar ; d) que la combinaison entre la race divine et ledit calmar donne naissance à l’insectoïde noir que l’on retrouvera dans Alien, le huitième passager.

On peut tirer de cette combinatoire un enseignement simple : l’alien, c’est un pitch – ce micro-récit censé résumer sous forme ramassée l’intrigue et l’intérêt d’un film, et convaincre les producteurs, ce noyau matriciel que le film va déployer et que les films suivants vont s’efforcer de faire varier en en conservant la cellule de base, jusqu’à ce que ces mélanges donnent lieu à une prolifération incroyablement variée et extrêmement monotone de rejetons abâtardis, dont Prometheus donne un assez bon échantillon. Sans doute la saga Alien tente-t-elle aussi de développer, parallèlement, l’autre versant de l’hybridation – du côté du rapport entre êtres humains et machines, depuis le robot Ash, essentiellement malfaisant, du premier épisode, à Bishop, le robot du deuxième épisode dont on retrouve la tête dans le troisième, puis à l’androïde féminine Call d’Alien la renaissance, avec laquelle Ripley noue une ébauche d’idylle lesbienne ; et il faudrait évoquer aussi la scène formidable de l’Aliens de Cameron, au cours de laquelle Ripley s’équipe d’un exo-squelette de manutention pour se mettre à la taille du monstre. Malgré cette ligne secondaire, il semble bien que la dynamique du film soit sans appel – comme la trajectoire d’un cinéma commis à se nourrir de lui-même, nouant un rapport mortifère entre son extérieur et son intérieur, en des métamorphoses qui peu à peu l’éloignent radicalement de nous.

Mathieu Potte-Bonneville